“大国工匠”郭汉中:用双手穿越时空,让文物“活”起来

2023-06-10

2023-06-10 分享:0

分享:0 浏览:73

浏览:73在四川广汉三星堆博物馆内,一棵高约四米的商青铜神树吸引了无数游客驻足。很难想象,在出土之初,它竟是200多块的青铜残段,毫无完整性可言。

将其化腐朽为神奇的人,就是三星堆博物馆文保中心副主任、文物修复师郭汉中。从1984年至今,他参与了三星堆遗址全部八个祭祀坑的发掘工作,亲手修复了6000多件珍贵文物,让无数重器重焕生机,也让以三星堆为代表的古蜀文明绽放出 “再醒惊天下”的夺目光彩。

郭汉中在进行文物修复工作。图片来源:新华社

1968年,郭汉中出生在原广汉县中心公社九大队,也就是现在的三星堆镇三星村。

1984年,四川省考古队已经开始在三星堆遗址一带进行发掘工作,几名队员就借住在郭汉中家里。彼时,16岁的他还在读初中,看到这份刨坑挖土的工作挺有意思,郭汉中干脆就跟在人家身后当起了“小跟班”。聪明勤奋的他,很快被考古队看中,开始跟随专业老师学习陶器修复。

1986年,三星堆发现一、二号祭祀坑,出土大量青铜器、玉器等珍贵文物,急需文物修复相关人才。有挖掘清理经验和陶器修复基础的郭汉中被调入四川省考古研究所,跟随文物修复大师杨晓邬走上了文物修复之路。

在一间二三十平方米的办公室里,天天拿着工具削来削去……几年下来,一堆又一堆“破铜烂铁”在师徒俩手中变成了青铜头像、面具、玉边璋、铜尊和罍。

1990年,修复商青铜神树的工作正式启动。作为三星堆博物馆的镇馆之宝,高3.96米、树干残高3.84米的一号青铜大神树,是中国首批禁止出境的文物。但鲜为人知的是,从祭祀坑出土之初,神树只是一堆混杂着泥土的碎片,残损情况十分严重。

郭汉中和师父杨晓邬把东西分好类,先找出结构最简单的碎片,然后严格按照断裂的原始痕迹去拼接、预合。

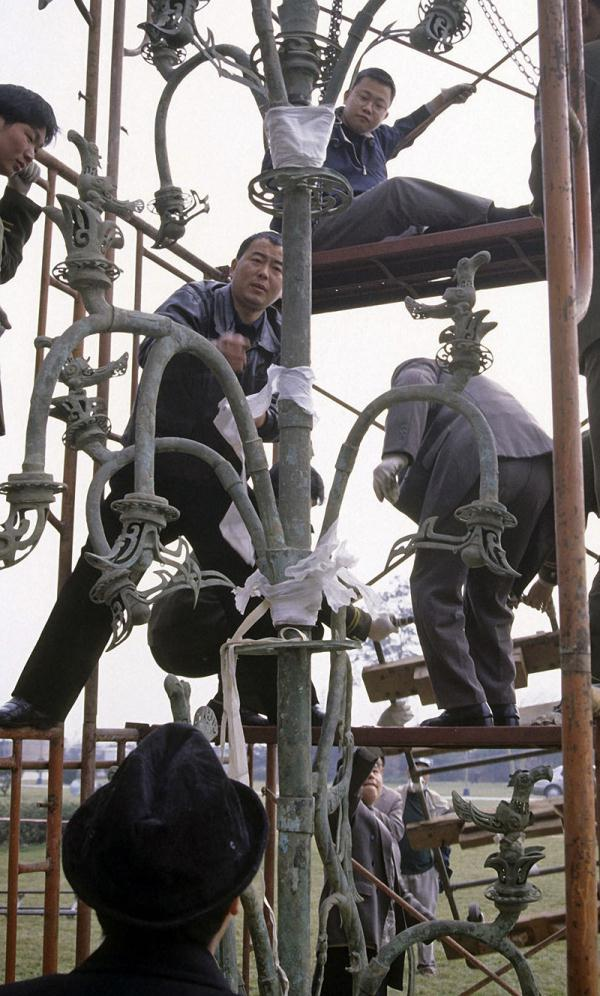

郭汉中(中)在修复一号青铜神树。图片来源:新华社

从1990年到1997年,从整理、分析到正式动手修复,郭汉中和师父花了整整七年时间。1997年,三星堆博物馆迎来开馆,3.96米高的商青铜神树惊艳了全场。

郭汉中拜不同领域的专家为师,从金石学、金属工艺学、化学,到鉴定学、美术鉴赏学,与文物修复相关的学科都有涉猎,把自己变成了文物修复的 “万事通”。郭汉中博采众长,熟练掌握了整形、拼接、焊接、着色等各种方法,还结合传统工艺和新材料、3D打印、AI等高科技手段进行文物修复。

2023年3月1日,2022年“大国工匠年度人物”名单揭晓,郭汉中榜上有名。